2025-01-19

万字长文FUD》为什么NFT的「共识价格」是空谈?

Key Takeaways:

- NFT 真正的商业模式并非买卖稀缺和收藏价值,而是利用误导性资讯吸引极少量的最终买家 — — 即以高价 NFT 赢得信任,按照虚假评定的价格出售其他 NFT。

- 过去总将个别人的 「认同价格」 混淆为市场的 「共识价格」,但个别的成交价格绝非 「市场共识价格」。实际上,NFT 的真实买家有限,NFT 的市场深度决定其定价机制不可能是一般认为的 「共识定价」。

- 发行 NFT 几乎没有门槛和成本,这注定 NFT 的所谓 「稀缺性」 是一个幻觉,雷同 「稀缺」 的 NFT 被批量生产出来,使其不仅不稀缺,甚至过于泛滥。

- 市场实际上早已为 NFT 虚假的稀缺、实质的泛滥定价了,市场的隐藏共识是不认可 NFT 的定价,以致于 NFT 只有价格却无买家。

- 大多数投资人和发行团队,并不能从 NFT 上赚到钱。投资人不太可能买中价格暴涨的彩券 NFT,倒是有大概率成为某个错误定价的 NFT 的 「最后一个买家」(甚至有可能是唯一一个真实买家);多数发行团队仅仅机械地继承了 NFT 的产品形态,未识破只有依靠雄厚的财力和魄力才有概率打造出 BAYC 一样的蓝筹。

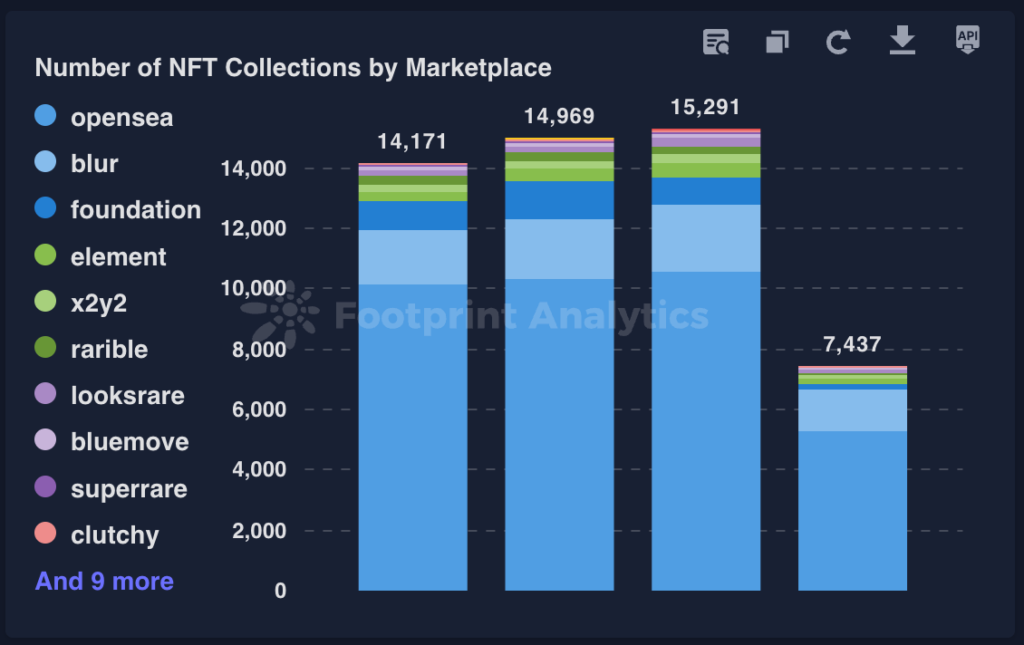

- 看似公允的 NFT 交易市场和资料平台是障眼法的一环,他们使用荒谬的统计资料误导投资者、发行方错误评估和定价。

- 不再把思路焊死在收藏和稀缺叙事上,纠正对 NFT 市场的错误认知,停止错误的资源配置,是 NFT 赛道重焕生机的前提。

- 这篇文章所写的既是 NFT,又不止是 NFT,市场中待拆穿的幻象仍有很多,本文但求抛砖引玉。

风投界有一条秘而不宣的箴言:当所有人都蜂拥而至一个投资板块,那它就不再是一个高回报赛道。

逐利行为会产生一种均衡 — — 任何显而易见的利润空间都会迅速被一抢而空,以至于超额利润真正藏身的地方或无人问津、或千载难逢。(所以我最爱交易人们看不懂的机会)

这虽然不是颠扑不破的教条,但它在投资和商业领域常常奏效,以至于我始终对两年前欣欣向荣的 NFT 市场感到困惑:

既然发售 NFT 是一个简单到几乎人人都可以无本万利的商业模式,那暴利从何而来?

既然 NFT 的盈利路径已经被众人一夕之间洞悉,NFT 几乎激发了所有人描摹未来商业图景的想像力,那它如何还能再被称为一个潜力赛道?

拥挤和增长、低门槛和高收益几乎不可能共存,如果它们同时出现,那必有其一为假。

无法勘破这层关系,必然导致逐利的非理性和各种灾难性决策。

这篇文章将努力阐明,为何关于 NFT / 类 NFT 资产的现实多数都不似人们所见。

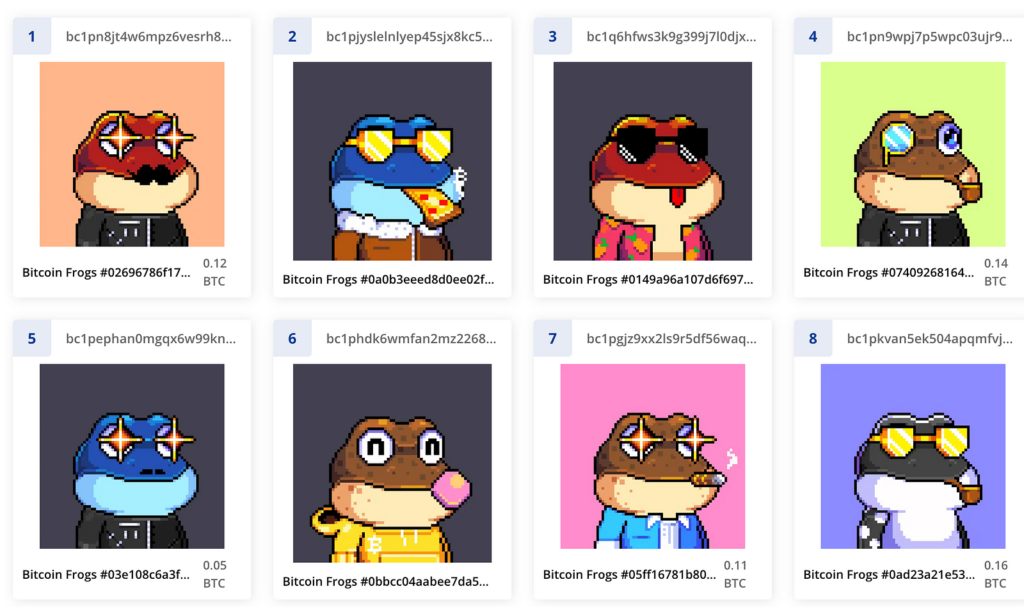

两年过去了,市场对 NFT 的认知并没有进步太多,依旧有大量团队将巨额成本投入到一个基于错误假设的赛道中。哪怕此前市场惨淡如斯,仍然有团队在孜孜不倦发售新的 NFT,他们仍然期盼自己发行的 NFT 能挤进蓝筹板块。截至我开始动笔写这篇文章,CryptoSlam 上尚有 30 个专案等待铸造,遑论乘著比特币生态叙事的东风,BTC 链上层出不穷的新 NFT。

截至 2024 年 1 月 9 日 NFT 市场资料

截至 2024 年 1 月 9 日 NFT 市场资料

NFT 市值 = 地板价(有时是平均价)* 总供应量;而 NFT 市场的总市值是所有 NFT 市值的简单加总。

这个公式用于一般证券市场估值尚不合理,用于 NFT 市场则更加荒谬,无效程度不亚于用全国 GDP 衡量每个家庭的生活水平。

一般情况下,流通市值越低的股票,越容易出现价值泡沫和估值偏差。大部分 NFT 系列的真实流通量仅有总供应量的 1%-2%,非蓝筹的流通量则更低。最重要的是,后文将会说明,由于 NFT 的价格并非来自于充分的资金博弈,对价值的反应效用会更差。

无效的高价和无人在意的低流通率组成了纸面富贵,正是这种平平无奇的 「会计手段」 使得市场参与者们过分高估 NFT 的产品价值和市场潜力,最终结果就是被虚假繁荣所愚弄。

忽视指标与结论的无关性是一方面,一些显而易见能够证伪 NFT 市场繁荣的资料也鲜少被提及,比如,截止 11 月 28 日,NFT 历史累计交易额为 860 亿美金 — — 尚不及比特币在币安两个月的交易总和。

股市里充斥著各式各样的骗子,只有成交量是唯一例外。

NFT 市场远不如人们设想的那么大,当我们重新组织能获得的所有资料,会发现,这个市场中唯一能称得上 「巨大」 的只有它的泡沫。

度量流动性:NFT 市场的真实买家

我一直在思考,除了累计交易额外,还有什么指标能有效度量 NFT 市场的规模和流动性。

一个科学家朋友启发了我。他告诉我,自己信手爬取过 Cryptopunks 的交易资料,简单排序后发现,绝大多数 punk 从来不曾被交易。

这个发现揭开了 NFT 市场流动性困境的面纱,它引出一个猜想:或许 NFT 市场缺乏流动性的原因在于大部分 NFT 并不存在真实买家。

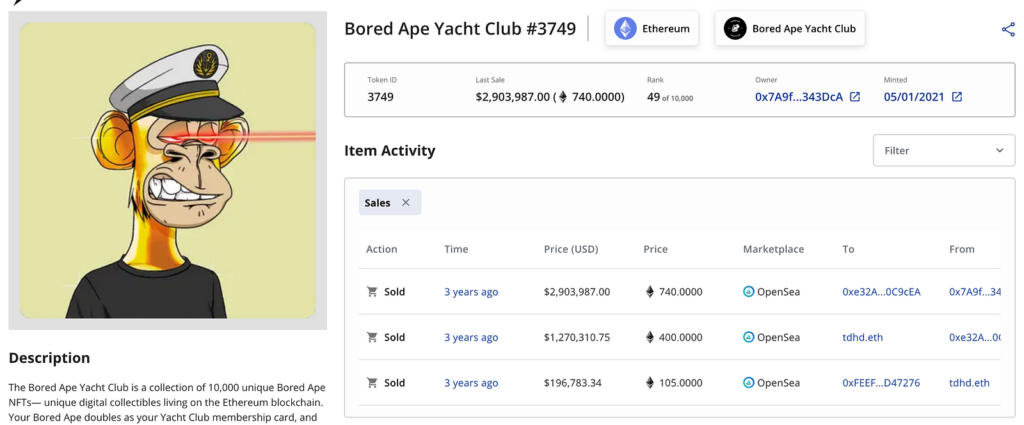

为了验证猜想,我爬取了 Cryptopunks 以外的蓝筹资料,一些有趣的统计结果开始呈现。接下来,我将以 BAYC 为例,逐一说明。

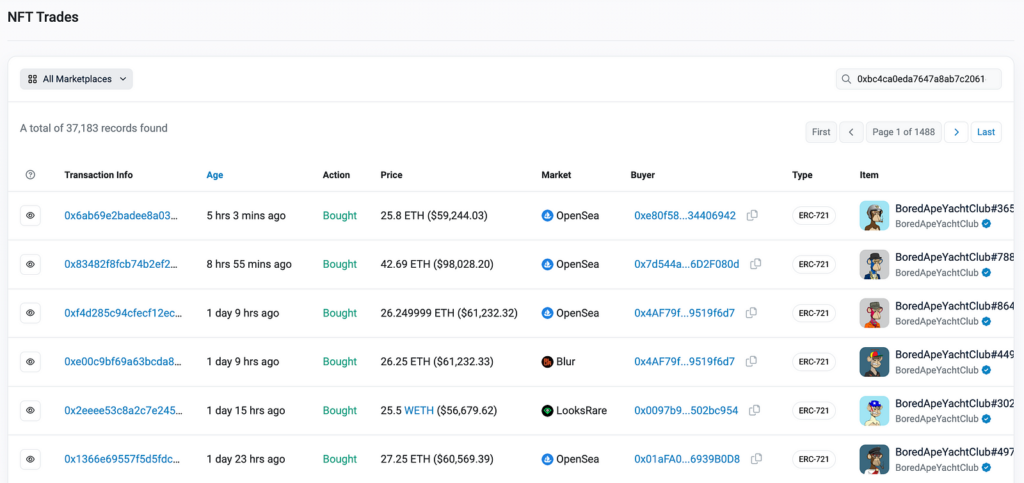

截至 2023 年 11 月 28 日, Etherscan 上收录共 36990 条 BAYC 在 8 个主要 NFT Marketplace 的交易历史 ,需要说明的是,它们并非 BAYC 的所有转帐历史,前者是后者的一个子集。

这些资料经过了初步的交叉检验。

我分别取出了 100 个交易次数 10 次以上和仅 1 次的极端值,将它们对应的 token id 与 Cryptoslam 上收录的 sales 资料做了对比。

Cryptoslam 还抓取了除上述 8 个交易市场以外其他不具名 marketplace 的资料,当某个 ID 的 BAYC 的所有交易历史都局限在这 8 个 marketplace 时,两边的资料是一致的;100 个交易次数仅 1 次的样本 token 在两边的历史资料也一致。

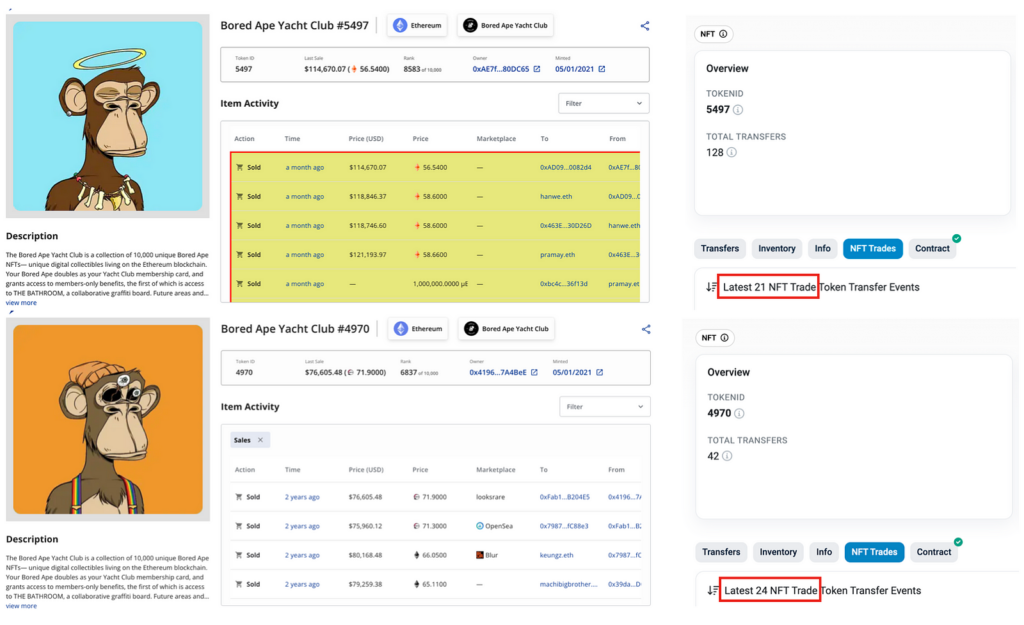

但仍有一些偏误出现了,比如 BAYC#5497。我在 etherscan 的 NFT Trade 记录中爬取到的交易次数是 21 次,而 Cryptoslam 收录的交易次数为 54 次,其中 21 次是 blur 和 opensea 的交易资料,另外多出来的 33 次发生在其他 etherscan 并未收录的交易市场。

而像 BAYC#4970,Cryptoslam 上收录的历史交易次数是 17 次,etherscan 上抓取到的是 24 次。

无论是什么导致这部分 BAYC 换手量激增,由于我们度量的是长期以来 BYAC 的换手分布,这种突然出现的极端异常值应当被排除在外。

所以,这对结论并无影响 — — 99% 的 BAYC 没有市场(没有换手可能性),因为它们没有具备一定规模的买家。

剩下的 1% 中,如果我们把一次换手视作一个新的独立买家出现,那也只有不足三成 — — 17 个 BAYC 存在 30 个以上的买家。

也就是说,过去 950 天中,这 17 个 BAYC,每个都只有小于 30 个人愿意购买;而 10000 个 BAYC 中只有 1 个获得了 60 个历史买家。

这样的资料分布,对于其他的蓝筹 NFT 同样成立。

以 「情绪价值」 见长的 mfer 和 azuki 发售比反而更高一些(甚至高于 BAYC 和 Cryptopunks),它们的 「共识」 更加牢靠。我猜想,这与使用者定位有关,名人的粉丝不是 NFT 受众,NFT 受众里的某个名人粉丝数量(还是愿意花钱的那种)不会比喜欢日漫,或者高喊混蛋万岁的人更多。

换句话说,把名人粉丝变成 NFT 受众、从 NFT 受众里找名人粉丝,明显比挖掘 NFT 受众的情感需求更难。

不过,哪怕情绪比知名度更能激发人们的交易意愿,但从结果看,依旧不足以形成所谓 「共识」。

正如前文所述,每个 NFT 实际上对应著一个单一的细分市场,如果 99% 的 NFT 终身只有一到两个客户,甚至无法找到成交客户,那由谁来组成它们的共识呢?如果一个 NFT 的历史客户不足 30 个,那 30 个人的共识是共识吗?

我们又如何能分别给数以万计的个性化市场找到各自的公允价格呢?

NFT 在价格理论上将个别人的 「认同价格」 混淆为市场的 「共识价格」,实际上 NFT 的真实买家有限,己成交的 NFT 中,81% 的 NFT 持有人仅有不足 5 个对手方,这其中还包括庄家的自买自卖,NFT 的价格深度和换手频率,决定了它不可能具备 「共识价格」,定价机制也绝非一般认为的 「共识定价」,而是有限投资人的投机定价。

但这不完全是 NFT 的价格不值得信任的原因。

皇帝的新衣:NFT 的稀缺性幻觉

另一个用以定价 NFT 的因素是稀缺性,但当我们理解了 NFT 在资产端的泛滥,NFT 的稀缺性叙事也就不攻自破了。

NFT 商业模式围绕著稀缺性叙事诞生,它的本质是高价贩卖稀缺 — — 一种对奢侈品商业模式的生搬硬套。

我大抵能理解这个逻辑的来源,古典经济学中一些零散的市场理论支配了 NFT 市场参与者的思维方式。

人们虽然不完全认同看不见的手是组织经济活动的理想方式,但又确实把它片面应用在了 NFT 市场中。

我们简单地知道供给和需求如何决定价格,在不考虑弹性的前提下,供给过剩引起价格下降,供给短缺引起价格上升。

NFT 发行方想要 「价格上升」 这个结果,于是人为制造 「短缺」。

偷换概念是第一步,声称非同质化代币的唯一性等于稀缺;不仅如此,发行者会在一堆 NFT 中划分属性等级,让 「稀缺」 变得更 「稀缺」。

但市场对于 NFT 的真实需求显然未被考虑进去。

价格受供给影响但由需求决定。人们对 NFT 的需求不外乎消费需求和投资需求,消费需求讲究价效比,NFT 显然无法支撑高昂价格的价效比,因而仅剩投资需求。但作为可不断生产出来的 NFT,它们能够具备很低的消费价值,却绝没有真正稀缺(但永远不缺市场)的古董藏品那样的投资价值。

在真正的艺术品市场中,画作价格也呈二八分布,少数成名艺术家的作品价值连城,多数画家的作品无法卖出价格。

市场的奇特之处在此,稀缺的假象虽然被制造出来了,市场并没有轻易地大规模买帐。

资料结果显示,各个蓝筹系列的 10000 个 NFT 都无法做到被充分买卖(实际上,市场对 「最被看好的」 200 个交易意愿也相当有限)。当下没有标尺衡量市场对 NFT 的真实需求量,但 NFT 的超额供给是个明显的事实,一个系列的 NFT 供应量虽然有限,但整个市场上 NFT 资产总供给却是过剩的。

部分 BAYC 铸造记录

部分 BAYC 铸造记录

BAYC 在第一次发售时,铸造者数量远远小于 1400,我们合理怀疑其相当低调地在团队内部完成了铸造,加之收取铸币税为 BAYC 价格设定第一道心理线,两相配合开启它高度控盘的第一步。

第二步是创造价格神话。

从交易层面而言,NFT 和 FT 最大的区别,在于 NFT 的价格操纵更加简单。NFT 不需要经历价格打压和回收筹码的过程;而做市商能够准确地避开那些不在自己手中的 token,仅让自己手中的机部分成为高价标的。

NFT 的性质和交易方式,注定了做市商能够决定买谁和不买谁。

如果我们参与的是 FT 或股票证券市场,只要选择到对的标的,就必然能够在增长中受惠(无论是资金博弈还是基本面改善导致的增长),哪怕最后没有大众投资者涌入,也能在做市商的无差别拉升中得到退出机会。

但 NFT 不是如此,对于一般投资者而言,唯一的流动性退出方式,便是其他的大众投资者。

BAYC 团队的高明之处,在于制造 「价格」。

正如我们此前所说,FT 是无差别价格,同一时间内,一个 FT 的价值等于另一个 FT 的价值,并且,FT 的价格是真正的 「共识价格」,它由买卖双方的即时博弈定价,是有成交量支撑的价格,换句话说,「成交」 才能改变价格。

但 NFT 却不是这样,其他 9999NFT 的价格,由 1 个作为价格锚点的天价 NFT 决定。

这就是他们一定要创造价格神话的原因,也正因此,才会出现大量的 BAYC 价格跳空 — — 首次在市场上出售,便达到上百 ETH 的成交价,或是首次成交价不过 3ETH,第二次成交价便突然增长 139 倍。

为什么价格跳空绝不可能是自然的价格上涨?

因为那些巨额交易的 BAYC 未在市场上挂售,也几乎从未有过挂售拍卖的记录,成交记录皆为直接成交。

换个角度思考,一个从未经历过市场定价的 BAYC,如何能在一夜之间价值上百万美金呢?

BAYC8864 同一时间最低成交价低于 Opensea 显示的地板价

BAYC8864 同一时间最低成交价低于 Opensea 显示的地板价

而 BAYC#9196 在 2 小时前以 19.9ETH 的价格在不具名交易所成交,BAYC#7410 以 28.1WETH 的价格在 1 小时前成交,这些价格都发生在 24 小时之内,它们都比 28.8ETH 的价格更低,但 Opensea 显示 BAYC 的地板价却是 28.8ETH。

看似公允、开放的 NFT 发行平台、交易市场,是促成价格魔术的一环。

而他们亦是这场障眼法的最大赢家。

市值维护露出的马脚

此外,我们还可以通过一个现象证明 NFT 真实买家的稀缺:BAYC 价格至今没有回到铸造成本线。

市场在长期萧条的情况下,价格的合理发展是逐渐回到成本线。

BAYC 第一条可见的成本线是铸币价,第二条成本线是 90% 的 BAYC 的初次交易(2ETH-1000ETH 不等)。假设铸造和初次销售全都经由真实买家,那经历长期的市场停滞后,市场上挂售价格可以始终存在大幅分歧,但地板价会回到成本线。

但就目前的情况而言,2023 年 12 月 1 日 BAYC 在 Opensea 的地板价为 28.8ETH,距离铸造价和初次销售的最低价仍相去甚远。

事出反常必有妖。

可能存在的原因,要么是没有一个现存的市场真实买家的成本线在 0.08ETH,甚至低于 20ETH,也就是没有一个市场真实买家在铸造和初次低价销售时买到了 BAYC,而这侧面说明了地板价仍是庄家在控制。

要么,便是极个别低价买家,仍然希冀以小博大,但惜售不等于没有意愿挂售,BAYC 在 Opensea 的挂售率为 2%, 全市场挂售率为 3.43%,这意味著仅有 300 余个 BAYC 在市场流通出售。价格分布仍有庄家操纵,那 BAYC 的真实买家数量必然低于挂售数量(343 个),并且,几乎没有买家的成本线处于铸币价。

至此,我们终于明白,NFT 买家面对的究竟是一张怎样精心织就的天罗地网。

但并非所有人都像拍卖行和 BAYC 团队一样精于此道。

NFT 是一个只有收取过路费的平台方才拥有绝对优势的市场。对于大部分参与者来说,参与这个市场几乎无利可图,对买方如此,对卖方也如此。发售 NFT 不是一本万利的生意 — — NFT 的发行很简单,但想为 NFT 找到买家,是一件需要财力和魄力的事,它仰赖将巨量的资源投入正确的地方。BAYC 和其他蓝筹的成功在于团队财力雄厚,同时更深谙市场运作原理,他们从一开始就懂得如何使用障眼法诱人入局,可许多人却至今未看懂市场,所以仍在期待 NFT 市场以某种方式重现辉煌。

结语

我一直想写一篇真正的 NFT 市场洞察,因而有了这篇文章。

文中提及的并非什么全新的认知,它们应该在大部分曾深度参与 NFT 市场的人脑海中都模糊存在过。

不过,我觉得仍有必要系统澄清从前市场对 NFT 的错误假设,我们目前无法证明 NFT 是什么,但能够证明它不是什么 — — 它本质上不稀缺甚至过于泛滥;它的定价基于操纵而非基于共识;NFT 是一个流动性和买家都极其有限的市场,大部分 NFT 几乎没有真实买家,其庞大的市场规模来源于荒谬的公式;NFT 商业的高回报绝非眼见的低门槛能实现。

而那些看似专业的 NFT Marketplace、资料平台,包括顶级拍卖行,也是障眼法的一环,他们乐于加深人们对市场的错误理解,并将一些错误的估值因子矫饰成专业指标,他们最没有动力去拆穿这场魔术。

认识到 NFT 市场的失灵同样重要 — — 它并没有如预想一般增进加密行业总体的经济福利,更恶劣的是,它导致了错误的资源配置,对于投资者如是,对于创业团队更如是。

目前的 NFT 既不是好投资,也不是好生意。我们不应该在错误的方向上越走越远,如若 NFT 市场本身就不具备流动性,又如何通过 NFTfi 去释放流动性?如果 NFT 甚至不存在真实买家,又怎么可能被用于典当和清算?如果 NFT 的价格是空中楼阁,市场如何会认可基于市场价的借贷质押?

认清形势,丢掉幻想,准备斗争,NFT 板块因而才有重塑的希望。如果 NFT 不可能以稀缺性和共识定价,那我们就应该开始大胆尝试全新的定价机制;如果认识到单个 NFT 没有交易深度,我们在发展 NFTfi 的时候,就会开始考虑聚合稀少而分散的流动性,会开发新的指标筛选具备真实买家和流动性的 NFT 用于借贷或典当,而非仅仅用 「蓝筹」 定生死。

作为一个反焦虑斗士,我也希望以此为契机,传达一个事实 — — 现实不似我们所见,天价和暴利常常是包装出来诱人上钩的谎言,如果想要抓住某个机会,最好先认识到魔术师如何从我们口袋中取走硬币的。

当你彻底理解,利润是如何在一个狂热叙事中出现又是如何消失的,你或许会开始释怀,为什么 「赚钱的永远都是别人」。

神话不存在,而魔术师并非简单的职业,完美的骗局照样依托于雄厚的资本。

同时,NFT 的价格骗局并不是特殊案例,欺骗既普遍又必然。如果我们具备某种弱点,从而存在某种方法使得我们被欺骗,那一定会有欺骗者暗中等待时机实施欺骗。这意味著我们需要学习防范,防范那些具有误导性的故事和博取我们眼球的焦点,也意味著我们将开始采取措施抵御市场中消极的一面。

我们不用要求一个绝对完美的行业,但我们需要相对健康的生态,希望这是一个良好的开始。